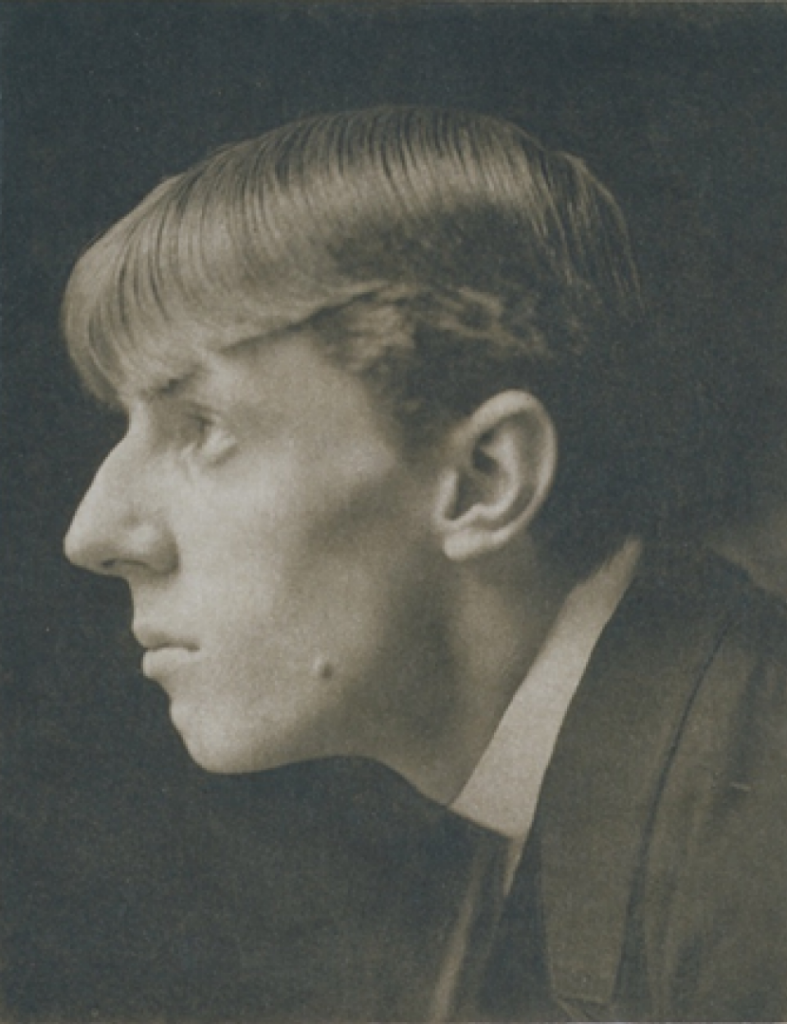

Certains artistes disparus trop jeunes passent dans le ciel de l’Art comme des météores, brûlant leur vie pour éclairer leur siècle et le marquer durablement. C’est le cas d’Aubrey Beardsley, peintre, lithographe, illustrateur, graveur d’ex-libris, mais aussi écrivain et poète, né en 1898 à Brighton dans le Sud de l’Angleterre et mort en 1898 à Menton, à l’âge de 25 ans, d’une tuberculose diagnostiquée alors qu’il avait 7 ans.

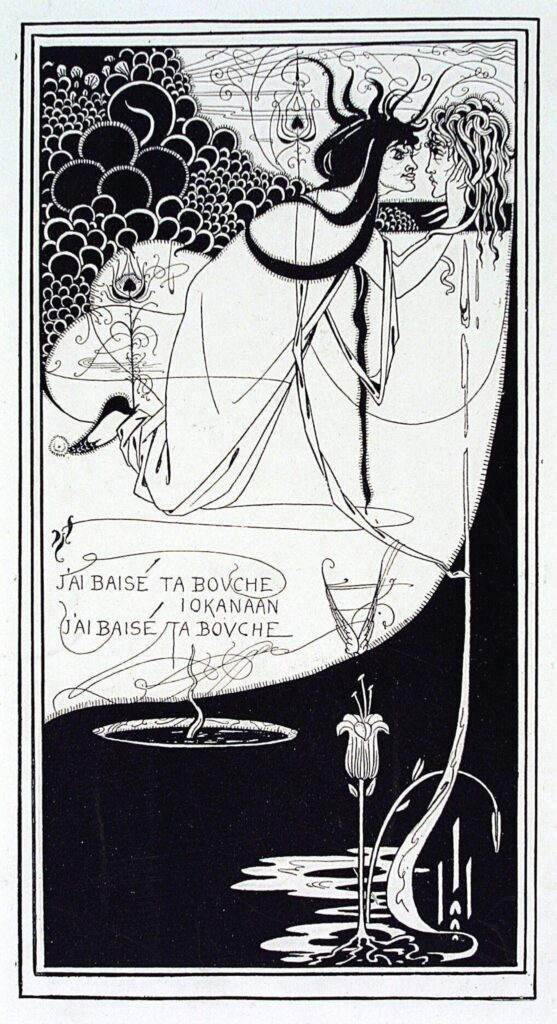

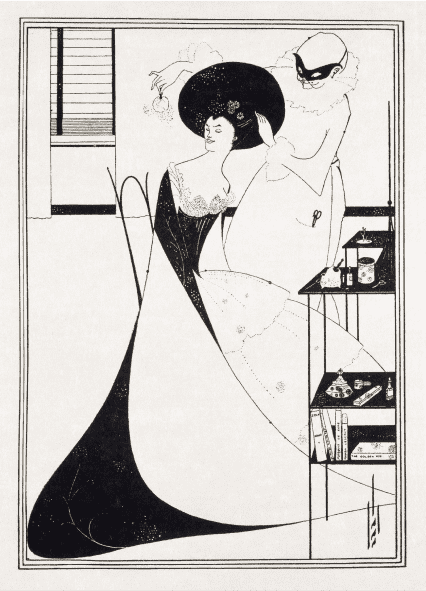

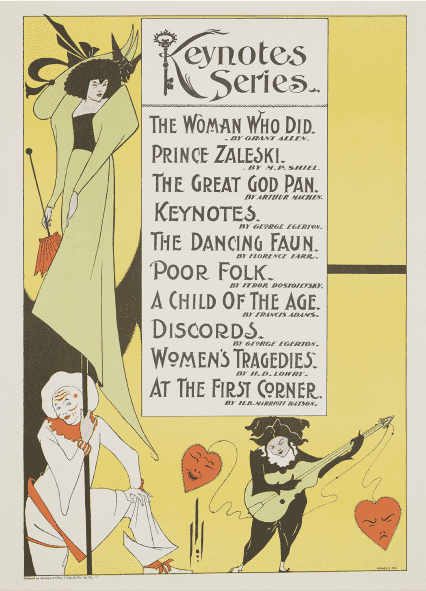

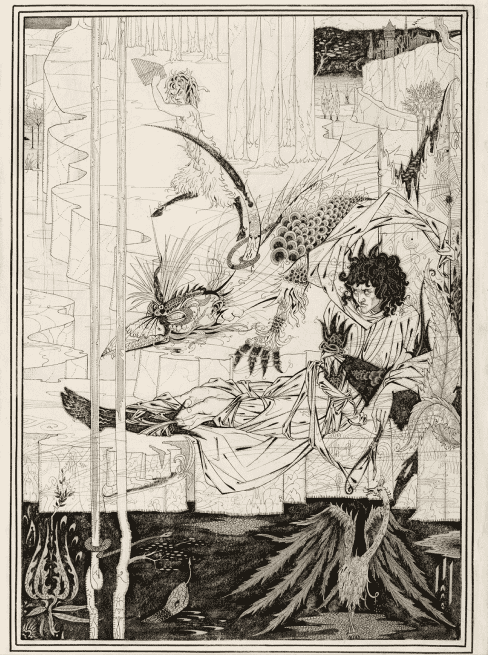

Dans le sillage des peintres préraphaélites et en pleine époque Art Nouveau, il enchante mais aussi scandalise avec ses figures maléfiques et sensuelles réalisées d’un trait fin et sinueux, se détachant sur des fonds sans perspective à la manière des estampes japonaises dans des mises en scène fourmillant de détails issus de la mythologie, de la Bible, de la littérature ou bien de sa propre imagination.

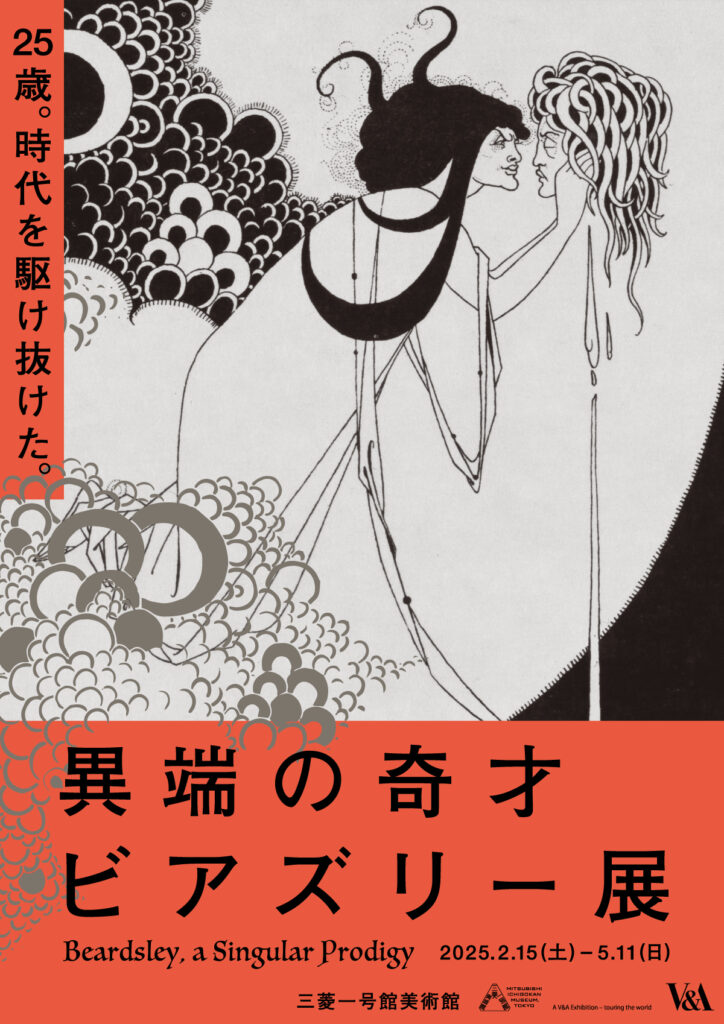

C’est dans le cadre élégant du musée Mitsubishi Ichigokan, reconstruit à l’identique du bâtiment de briques élevé par l’architecte britannique Josiah Conder en plein coeur de Tokyo en 1894, que se déploie l’exposition « Beardsley, a Singular Prodigy » (« Beardsley, un génie singulier »), qui retrace en 5 chapitres et 220 oeuvres – dont 150 proviennent du Victoria & Albert Museum à Londres -, la courte mais flamboyante carrière de l’artiste.

On y apprend que très tôt attiré par l’art et la littérature, Beardsley doit abandonner ses études et commencer à travailler dès l’âge de 16 ans pour soutenir financièrement sa mère et sa soeur, peignant et dessinant la nuit, à la lueur d’une chandelle. Son talent le fait remarquer du préraphaélite Edward Burne-Jones (1833-1898) qui le forme pendant plusieurs mois, ainsi que d’éditeurs qui lui confient la réalisation d’illustrations, dont celles de la pièce « Salomé » d’Oscar Wilde. Une collaboration qui lui vaudra tout à la fois la célébrité et l’opprobre car il est associé, à tort, au scandale autour de l’homosexualité du sulfureux auteur irlandais.

Licencié de son poste de directeur artistique au sein de la revue Yellow Page qu’il a pourtant contribué à créer, il continue de produire inlassablement, de jour comme de nuit, son style devenant de plus en plus foisonnant, alambiqué, précis et précieux sous l’influence du rococo. Il réalise pour survivre des oeuvres érotiques inspirées du shunga japonais, s’attachant jusqu’au bout à rechercher la beauté dans le vice et le grotesque, les deux choses qui, selon lui, méritaient le plus d’être représentées.

Victoria and Albert Museum

Victoria and Albert Museum

Victoria and Albert Museum

Victoria and Albert Museum

Pen, ink, wash on paper, 37.8 x 27.0 cm (image size), 39.8 x 28.6 cm (paper size)

Victoria and Albert Museum